行方不明の相続人がいる場合の相続手続はどうなる?財産管理は誰がするの?司法書士が徹底解説

身近な親族が亡くなると相続が発生します。

相続が発生した際には、まず遺産分割協議という形で相続人の間で何をどれだけ相続するかということを決める必要があります。

そのうえで各相続人がおのおのが相続する相続財産に対して相続手続きを行っていきます。

では、もし相続人の中に行方不明の人がいて、相続手続きはおろか遺産分割協議すら行うことができないという場合にはどうすればいいのでしょうか?

行方不明の相続人がいる際に登場するのが「不在者財産管理人」になります。

本ページではこの「不在者管理人」を含めた、行方不明の相続人がいる場合の相続手続きについて解説してまいります。

目次

相続人の中に行方不明の方がいる場合の相続手続きの流れ

相続人の中に長期間にわたり行方不明の方(不在者)がいる場合でも、行方不明の方を除いて相続手続きを行う事が出来ません。

そのような場合、まず不在者財産管理人の選任申立てを行うことになります。

そのうえで、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行うという形になります。

基本的に不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。

但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。

いずれにしても、不在者(行方不明の方)がいる場合にはまず不在者財産管理人を選任するところから始まります。

では、具体的に不在者財産管理人を含めた遺産分割協議について解説してまいります。

行方不明になってから7年以上経過しているか

まず、不在者とはどういった人のことを表すのかということです。

行方不明になった方は、その行方不明期間が7年以上にわたっているかどうかによって法的な扱いが変わります。

7年以上経過している場合(失踪の宣告)

行方不明になってから7年以上が経過している場合、家庭裁判所に失踪宣告の申し立てを行い、それが受理されれば、その行方不明者は行方不明になった日から起算して7年が経過した日をもって死亡したとみなしてもらうことができます。

その場合、遺産分割協議は行方不明者以外の相続人と、死亡扱いになった行方不明者の相続人で行うことになります。

また、7年以上行方不明だからと言って必ずしも失踪宣告を行わなくてはいけないというわけではありません。

7年以上行方不明であっても、一旦は不在者財産管理人を選任して行方不明の方に相続を行うというのも選択肢としては可能です。

7年以上経過していない場合(不在者財産管理人の選任)

行方不明者が行方不明になった日から起算して7年以上が経過していない場合、失踪の宣告を申し立てることはできません。

しかし、不在者財産管理人の選任の申し立てはできるので、申し立てを行い、選任された不在者財産管理人とともに遺産分割協議を進めることができます。

不在者財産管理人の選任

民法25条第1項では不在者(行方不明になった方)の財産の管理について、

「従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。」

と定められています。

つまり、行方不明である相続人がいる場合、他の相続人は「利害関係者」という立場から、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てることができるということです。

申し立てに際して、不在者財産管理人の選任にかかる間費用を家庭裁判所に予め収める必要があります。

この予納金はケースによって金額が変わるのですが、例えば弁護士が不在者財産管理人になる場合には、一般的に予納金は30万から50万程度になります。

不在者財産管理人との遺産分割協議

不在者財産管理人は、民法103条に従い、「代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」を行うことが認められています。

つまり、代理の目的である不在者の財産の管理や保存を超えない範囲であれば改良行為が認められているということになります。

ちなみに、これらを超える範囲の行為を行いたい場合には、民法28条に従い家庭裁判所で権限外行為の許可を取得する必要があります。

不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するということは、この「権限外行為の許可」が必要な行為になります。

家庭裁判所は、不在者が不当に不利益を被ることがないように配慮を行います。そのため、不在者の法定相続分を下回るような財産しか取得できないようない内容の遺産分割協議案については許可が下りないケースが多くなっています。

よって、民法の求めるとおり、不在者が法定相続分以上の遺産を相続する形で遺産分割協議をまとめることになります。

遺産分割協議がまとまると、行方不明者が現れるまでは不在者財産管理人が相続した遺産を預かることとなります。

行方不明になった日から起算して7年以上が経過した場合には、失踪の宣告が行えるようになるため、次の世代への相続も可能になります。

不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類

被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。

1. 不在者の戸籍謄本

2. 不在者の戸籍附票

3. 不在である事を証する資料

4. 不在者の財産に関する資料

5. 被相続人の戸籍謄本

6. 申立人の戸籍謄本

7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)

8. 相続関係説明図

9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)

10. 収入印紙800円

11. 予納切手(裁判所によって異なります。)

不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。当事務所では、弁護士を管理人候補者として推薦して申立てを行っております。

一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。

※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい。

不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。

当事務所では、依頼人には、「100万円準備して下さい」とお伝えしております。必ず100万円掛かる訳ではありませんが、100万円掛かると覚悟しておいて下さい。

予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。

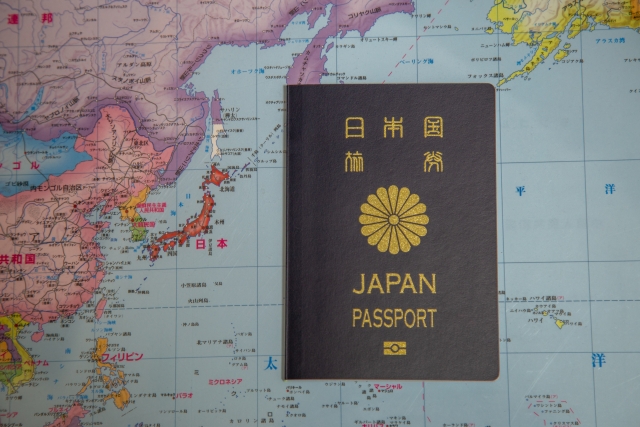

不在者の最後の住所地が海外の場合

不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。

外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。

この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。

不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。

当事務所のサポート内容

当事務所では、相続人の調査から遺産分割協議書の作成からその受け渡しまでの全てサポートいたします。

皆様が慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を穏やかに悼む日々を過ごすサポートをいたします。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

相続について少しでも不安や疑問がある方、忙しくて手続きに時間を取れないという方、様々な方をいままでサポートしてまいりました。

是非当事務所に一度ご相談ください。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の無料相談実施中!

当事務所では、相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わることについて不安や疑問をお持ちの方に向けて、無料相談を行っております。

当事務所の相続に専門の強みを持つ司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

予約受付専用ダイヤルは089-931-1240になります。お気軽にご相談ください。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)の費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごと代行サービス(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

| 相続財産の価額 | 報酬額 |

|---|---|

| 500万円以下 | 25万円+消費税 |

| 500万円を超え5000万円以下 | (価額の1.2%+19万円)+消費税 |

| 5000万円を超え1億円以下 | (価額の1.0%+29万円)+消費税 |

| 1億円を超え3億円以下 | (価額の0.7%+59万円)+消費税 |

| 3億円以上 | (価額の0.4%+149万円)+消費税 |

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

この記事の執筆者

- 司法書士法人南海リーガル・行政書士法人南海リーガル 代表 西森淳一

-

保有資格 司法書士・行政書士 専門分野 不動産登記・会社登記・相続遺言 経歴 平成25年8月に松山市にて開業以来、「地元愛媛県の皆様のために」の信念のもと、一つ一つの業務に全力で取り組み、数多くの案件に携わってまいりました。

皆様から大切な仕事のご依頼をいただき、終わったあとに「任せてよかった」といった言葉をいただくのは大変うれしいものです。そんな言葉をより多くいただけることを目標に日々の業務に取り組んでいます。どうぞお気軽にご相談ください。

主な相続手続きのメニュー

家族信託をお考えの方へ

相続のご相談は当相談窓口にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

松山で

相続・遺言に関する

ご相談は当事務所まで